Willkommen im „Safe Space“

Laute Schüsse hallen durch die Luft, beim Ausstieg aus dem Bus. Kein Mensch weit und breit, nur eine einsame Haltestelle am Rande des Thüringer Walds. Von hier aus ist es nicht mehr weit: Am Ende der Straße zeichnen sich die massiven Betonriegel der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung ab, einer ehemaligen Offiziershochschule für Grenztruppen. Die Schüsse hallen weiter im Sekundentakt. Nur wenige hundert Meter entfernt, im Gewerbegebiet, befindet sich das Schießsportzentrum der Stadt. Das muss man wissen. Die meisten, die hier ankommen, wissen das nicht. „Willkommen in Deutschland, willkommen in Suhl. Sie möchten Asyl, dann geht es hier los“ begrüßt das Thüringer Landesverwaltungsamt die Neuankömmlinge auf seiner Website. Suhl ist die erste Anlaufstation für Geflüchtete in Thüringen, viele Familien kommen aus Kriegs- und Krisenregionen.

Nur noch zu einem Bruchteil ist die Unterkunft heute belegt. Waren in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl zu Hochzeiten über 1.500 geflüchtete Menschen untergebracht, sind es jetzt nur noch knapp 200. Die gesamte Unterkunft ist gesichert durch einen hohen Metallzaun, bewacht durch Security-Personal. Es ist ein heißer Sommertag und das Gelände wie leergefegt, der Spielplatz verlassen. Ein paar Männer sitzen im Schatten der wenigen Bäume und drehen Zigaretten. Über einen leeren Platz geht’s zum Verwaltungshaus ins Untergeschoss. Am Ende eines langen Flures schließlich Kinderstimmen. Willkommen im „My Safe Space“ – der „sichere Raum“ ist ein heller und freundlicher Ort. Rund 15 Mädchen und Jungen sind schon da, ein Vater und mehrere Mütter, darunter auch eine junge Frau, die ihren Säugling stillt. Das Kinderprogramm hat gerade begonnen.

Neues Zuhause, ungewisse Zukunft

Hamida*, eine junge Frau aus Afghanistan, steht mit ihren zwei kleinen Kindern an der Tür. Die Familie ist erst seit ein paar Tagen in Suhl und das erste Mal hier: „Wir möchten, dass unsere Kinder in Frieden aufwachsen und zur Schule gehen können“, sagt sie auf Dari und streicht ihrer kleinen Tochter über das Haar. Die Vierjährige schaut skeptisch. Ihr Name bedeutet so viel wie „stark sein“ und „durchhalten“. Für Mädchen in Afghanistan ist es seit der Machtübernahme der Taliban besonders schwer; der Schulbesuch bleibt den meisten verwehrt.

„Es spricht sich herum, dass es uns gibt.“

Der Lärmpegel im Raum ist hoch, die Kinder sind aufgeregt, viele sind das erste Mal hier. Mittendrin: Plan-Mitarbeiterinnen Charlotte und Nelly in leuchtend blauen T-Shirts. Nach anfänglichem Tohuwabohu fangen die Mädchen und Jungen an, sich zu orientieren. Die Anspannung löst sich. In der einen Ecke beginnen ein paar Kinder mit Nelly eine fröhliche Kissenschlacht. Um den großen Tisch versammelt sich eine Gruppe, die Schmuck mit Charlotte basteln will.

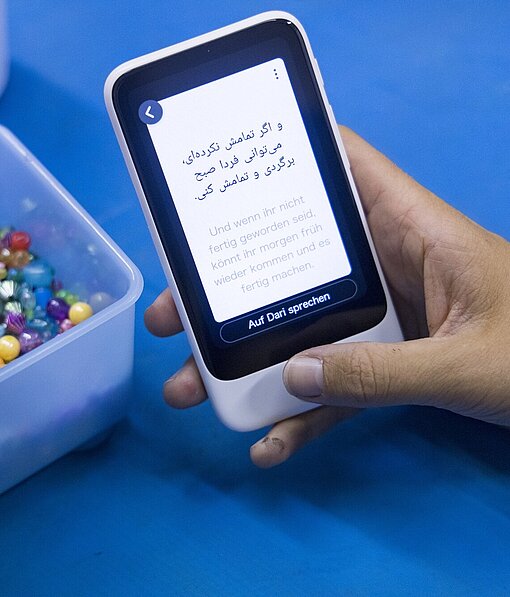

Hochkonzentriert ziehen die Kinder bunte Perlen auf. Charlotte hilft hier und da ein wenig nach. Sie spricht etwas Dari. Wenn die Worte fehlen, nutzt sie ein Übersetzungsgerät. „Eine besondere Herausforderung ist die hohe Fluktuation“, sagt sie. „Viele Familien bleiben nur wenige Wochen hier. Das ist gut für sie, aber langfristige Beziehungen sind dann nicht möglich.“ Ein Wochenplan an der Tür macht auf das Projekt aufmerksam. Das Angebot von „My Safe Space“ wird gut angenommen. „In der Unterkunft gibt es kaum Rückzugsmöglichkeiten“, erklärt Nelly. „Da spricht es sich in den einzelnen Communities oft schnell herum, dass es uns gibt.“

Zwischen den Welten

Flucht und Migration sind eine große physische und psychische Belastung. Viele Familien kommen aus Krisenländern, in denen Kriege oder bewaffnete Konflikte herrschen. Um ihnen in ihrer ersten Zeit in Deutschland einen schützenden Raum zu geben und das Ankommen zu erleichtern, hat Plan International das Projekt „My Safe Space“ ins Leben gerufen. Hier können Kinder in Ruhe spielen und lernen, und ihre Erlebnisse verarbeiten. Dazu gehören Spiel- und Bewegungsangebote, aber auch Beratungen für Menschen mit besonderem Schutzbedarf sowie Schulungen der Belegschaft und weiterer Mitarbeiter:innen. Immer im Fokus: die Sensibilisierung für den Umgang mit Schutzbedürftigen.

Seit Anfang April ist das Projekt in Thüringen, Schleswig-Holstein und Hamburg am Start. Kofinanziert wird „My Safe Space“ durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF). Im Zuge der großen Fluchtbewegung nach Europa vor zehn Jahren hat Plan International seine Programmarbeit seit 2016 auch auf Deutschland ausgeweitet, basierend auf den langjährigen Erfahrungen in der Arbeit mit geflüchteten Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Der Fokus der Kinderrechtsorganisation liegt in Deutschland vor allem auf dem Schutz von geflüchteten und benachteiligten Familien sowie auf der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

Warten auf Transfer

Die meisten Familien, die heute Asyl in Deutschland suchen, kommen aus Afghanistan, Syrien und der Türkei. In Suhl sind derzeit allein 44 Prozent der Bewohner:innen aus Afghanistan. Oft werden sie auf weitere Unterkünfte verteilt, bevor ihrem Asylantrag stattgegeben wurde. Das kann schnell gehen. Oder auch nicht. Denn wird das Herkunftsland Geflüchteter als „sicher“ eingestuft, müssen sie bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben.

„Die Stimmung ist leider gekippt.“

„Kein Mensch flüchtet ohne Grund“, sagt Reinhard Hotop vom Evangelischen Migrationsdienst, der ebenfalls in der Unterkunft tätig ist. Er berät die Menschen zu ihrem Asylverfahren. „Die Akzeptanz, die viele der Geflüchteten hier in der Umgebung erleben, ist eher gering. Die Stimmung ist leider schon vor vielen Jahren gekippt.“ Hotop spricht mit Menschen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern. Unterstützung bekommt er von Dolmetscher:innen aus aller Welt, die er per Videokonferenz zuschaltet. Familien, die Transfer in eine Folgeunterkunft erhalten, werden dorthin verteilt, wo gerade Plätze frei sind: Auch in sehr entlegene Gemeinden, noch entlegener als das Gewerbegebiet in Suhl.

Auch in Hamburg und im schleswig-holsteinischen Neumünster betreibt Plan International das „My Safe Place“-Projekt. Etwa 340 Kilometer Luftlinie trennt die Erstaufnahmeeinrichtung an der Schmiedekoppel in Hamburg-Niendorf von der Landesaufnahme in Suhl. In der Hansestadt führen die Plan-Mitarbeiterinnen Carolin und Olena das Projekt durch, auch sie deutlich sichtbar im blauen Plan-Outfit. Anders als in Thüringen gibt es in Hamburg keine festen Gebäude, sondern Container-Module. Auch die Anforderungen sind derzeit andere als in Suhl. So sind die Unterkünfte in der Millionenstadt immer noch voll ausgelastet: Viele Familien verbringen hier oft weit über ein Jahr, bevor es für sie weitergeht „Die Kapazitäten in Hamburg sind stark begrenzt“, erläutert Susanne Schwendtke, Sprecherin von Fördern & Wohnen, einem Sozialunternehmen der Hansestadt, das die Erstaufnahmeeinrichtung an der Schmiedekoppel sowie über 200 weitere Standorte in Hamburg betreibt. „Als Stadtstaat ist Hamburg sehr dicht besiedelt. Es ist eine große Herausforderung, für alle eine Wohnunterkunft zu finden. Viele Menschen sind immer noch in Pensionen und Hotels untergebracht.“

Traumatische Flucht

Wie in Suhl kommen derzeit auch in der Hamburger Erstaufnahmeeinrichtung die meisten Familien aus Afghanistan. Sie alle wissen nicht, wie es weitergeht. Aspeh, Mutter von sieben Kindern, ist mit ihren beiden jüngsten Töchtern zu Besuch im „My Safe Space“. Die Enddreißigerin sieht müde aus. Ihr schmales Gesicht unter dem schwarzen Hidschab wirkt jung und alt zugleich. Sie kommt aus Maimana im Norden von Afghanistan und gehört einer usbekischen Minderheit an. Seit drei Monaten ist Aspeh hier, allein mit sechs Kindern. Ihr Mann blieb bei der Flucht zurück in der Türkei: Mit einem verletzten Fuß schaffte er es nicht mehr in das Boot, das die Familie über das Mittelmeer bringen sollte. Die türkische Grenzpolizei hielt ihn mit Gewalt zurück. Seine älteste Tochter stieg wieder aus, um ihm beizustehen. Nichts wünscht sich Aspeh mehr, als dass die Familie wieder zusammen und endlich zur Ruhe kommt: „Ich kann an nichts anderes mehr denken.“

Fakhira kommt ebenfalls aus Afghanistan. Sie ist schon ein paar Monate länger in Deutschland – mit der ganzen Familie. Aus ihr spricht Zuversicht. In Afghanistan hätte sie immer den Kopf und die Stimme senken müssen, wenn sie etwas sagen wollte. Unvorstellbar, dort frei seine Meinung zu äußern. Aus dem Haus wären sie und ihre Töchter nicht mehr gegangen. Der Schulbesuch für Mädchen ist in dem südasiatischen Land seit Jahren nicht mehr möglich. Hier dagegen können sie sich frei bewegen. Auch hätte sie nie erwartet, dass Frauen in Deutschland Auto fahren dürfen.

„Vertrauen ist das, was zählt“

So unterschiedlich die Schicksale sind, die Eltern, die das Gespräch mit den Plan-Mitarbeiterinnen suchen, verbindet eins: Sie möchten, dass ihre Kinder in Sicherheit groß werden. Das Projekt „My Safe Space“ von Plan International Deutschland hilft ihnen dabei. Sowohl Charlotte und Nelly in Suhl als auch Carolin und Olena in Hamburg sind hier stark gefordert. Ein kleines Mädchen zupft an Plan-Mitarbeiterin Olena, will ihr etwas zeigen. Ein Junge ruft nach „Carolena“, und spricht damit gleich beide an. Auch wenn die unterschiedlichen Sprachen alle Beteiligten vor Herausforderungen stellen, ist die Verbindung zwischen Kindern und Team vertrauensvoll. „Vertrauen ist das, was zählt“, findet Carolin. „Es freut mich, zu erleben, dass auch Kinder mit traumatischen Erfahrungen hier mit der Zeit zur Ruhe kommen.“

Barbara Wessel, Pressereferentin im Hamburger Plan-Büro, hat diese Geschichte in Suhl sowie in Hamburg recherchiert und für die Plan Post aufgeschrieben.